Le Musée Art et Histoire a choisi de raconter le Pérou des incas à travers les textiles et les parures. Intitulée Inca Dress Code, l’exposition braque les projecteurs sur le rôle primordial du tissage en tant que forme d’expression et de langage dans les civilisations andines et met en exergue les multiples fonctions du vêtement au Pérou à l’ère précolombienne.

La visite nous propulse quelques millénaires en arrière. Il convient de rappeler que chez les incas, la valeur de l’or et de l’argent est symbolique. Pour eux, ce sont les tissus qui constituent les biens les plus précieux. Les étoffes exposées sont d’un raffinement époustouflant. La finesse des broderies et la palette de couleurs des teintures sont amplement documentées tout au long du circuit.

La plupart des objets présentés ont été exhumés lors de fouilles archéologiques conduites dans des tombes, des vestiges de cités ou des temples. L’aridité des conditions climatiques du désert côtier où ils ont été trouvés contribue à expliquer pourquoi les textiles sont dans un état de conservation presque parfait.

Une salle en début d’exposition revient sur les rites funéraires des peuples précolombiens. La sépulture est l’ultime demeure du défunt et les textiles et les parures qui l’accompagnent nous renseignent sur son statut social. Les objets les plus anciens qui figurent dans Inca Dress Code sont attribués à la civilisation pré-incaïque Chavín (~1800-300 avant notre ère). Céramiques, poteries, plumasseries et orfèvreries étayent le parcours composé de près de 200 objets, issus des collections du Musée Art et Histoire et de celles du Linden-Museum de Stuttgart, du MAS d’Anvers, du Musée du quai Branly de Paris ainsi que de collections privées.

Organisée de façon chronologique, la visite lève le voile sur les civilisations Paracas, Nazca, Huari, Moche, Tiahuanaco et Chimú et se termine sur le règne de l’empire inca dont elle évoque à la fois l’essor et le déclin précipité par Francisco Pizarro et les conquistadors espagnols.

Le portrait d’Atahualpa, le dernier empereur, nous accueille d’entrée de jeu. Sont ensuite présentées deux amphores Mochica en terre cuite (100-600 de notre ère). L’une représente un homme paré de boucles d’oreilles et vêtu d’un poncho tandis que l’autre est à l’effigie d’un prisonnier nu, une corde nouée autour du cou. Chez les peuples précolombiens, l’absence de vêtements symbolise la déchéance et l’humiliation. En effet, “le textile avait un statut particulier car il était considéré comme un bien extrêmement précieux: il servait non seulement à se vêtir, mais était aussi symbole de pouvoir et d’identité et pouvait servir comme offrande ou bien d’échange."

La matière première, indispensable à la fabrication des vêtements, provient des lamas, des alpagas et des vigognes. Chaque camélidé peut fournir jusqu'à 3kg de laine et les animaux sont contextualisés de façon didactique dans un diorama. Sont également décrites les nombreuses plantes qui serviront à la coloration de la laine ainsi que les différents types de métiers à tisser.

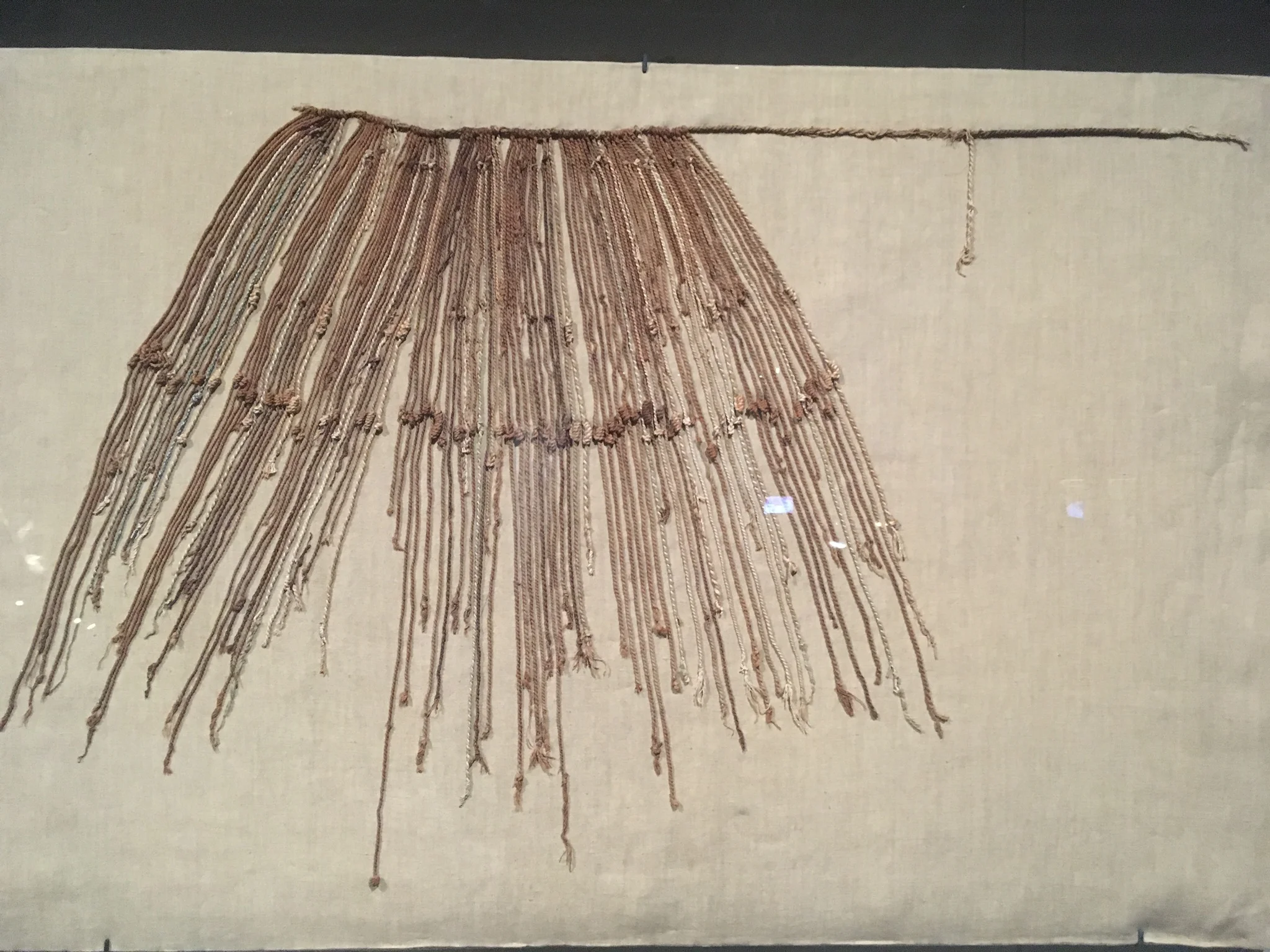

La présentation de linceuls, de ponchos, de couvre-chefs, de ceintures, de sac de coca, de "quipus" (assemblages de cordelettes nouées qui permettaient aux incas de tenir les comptes et de recenser la population) et autres textiles aux côtés de céramiques dans des vitrines ad hoc permet de comprendre l’influence iconographique des textiles sur d’autres formes artistiques.

Les maillages et les motifs géométriques des tissus précolombiens ont constitué et constituent encore une source d’inspiration pour nombre d’artistes. Je me contenterai ici de citer l’américaine Anni Albers (à qui la Tate Modern de Londres consacre une rétrospective), de la colombienne Olga di Amaral (que La Patinoire Royale - Galerie Valérie Bach a mis à l’honneur cette année) ou encore de la chilienne Cecilia Vicuña, dont les "quipus" géants figuraient à la dernière Documenta de Kassel.

La scénographie sombre (pour préserver au mieux les fibres fragiles des textiles) baigne Inca Dress Code dans une atmosphère mystérieuse qui fait écho aux énigmes qui se cachent derrière les objets de ces civilisations disparues.

L’exposition est éblouissante tant au sens propre qu’au sens figuré. Toutefois, je me dois de mentionner la surprise de croiser, en toute fin de parcours, des femmes indigènes exhibées en tenue traditionnelle devant leurs métiers à tisser... Je conçois que l’installation de tisserandes permette à certains visiteurs de comprendre comment se perpétue aujourd’hui le savoir-faire ancestral mais je ne puis me défaire du malaise que cela a suscité en moi. La mise en scène de personnes dans un cadre muséal reste à mon sens problématique... A vous de juger...

INCA Dress Code: Textiles et parures des Andes, Musée Art & Histoire, Parc du Cinquantenaire 10, 1000 Bruxelles, Belgique. Jusqu’au 24 mars 2019.

Copyright © 2018, Zoé Schreiber